接着材がらみでいろいろな経験をしたが、粘性流体というと粘度の話が重要だ。

粘度についてもいろいろ考察したがまだまだ知らないことが多い。

接着に際して粘度が大事な接着剤に関わることになった。

前項で取り上げた自転公転式撹拌機の対象となったのがこの接着剤である。

接着というのは二つの物体を張り合わせることだが、接着層は限りなく薄いほうが良い。今回の接着剤は接着というよりはむしろ充填といった感じである。

酸素濃度計のセンサーとなるジルコニア管と固定するハステロイのプレートを接着するのだが、隙間を埋めて空気の流れを遮断する役目を持つ。

センサーは700℃で動作するので、耐熱性の接着剤となる。接着剤というよりはセメントみたいな感じである。隙間に入れるので水みたいなものだと流れ落ちてしまう。納入時は280[Pas at 0.6rpm M4]なのだが溶剤の水を蒸発させて700[Pas at 0.6rpm M4]くらいにして使用する。

この粘度がまた重要で、350℃で硬化した時に割れが起きないような粘度が必要である。

この粘度表記[Pas at 0.6rpm M4]はM4ローターというΦ3の丸棒を0.6rpmで回転させた時に得られる粘度[Pas]という意味である。なんでこんな表記になるかは以下を読んでいただきたい。

この接着剤、正式には一液性加熱硬化型無機接着剤といい、充填剤のシリカ(酸化アルミ)を結合剤のリン酸二水素アルミニウムが脱水縮合反応で固めるというものだ。

加水分解の反対という感じで硬化するときに水が生じるのである。溶剤としての水分が多いと加熱の際に発泡を起こしたり、割れが生じてしまう。単純な接着ならば多少の割れは許されるが気密をある程度要求されるときは避けなければならない。

良い水分量が存在するらしいのだが、水分量は測れないので粘度で代表させるといった背景である。

この粘度が曲者である。この接着剤のように、細かい個体が溶剤に混ざったものをスラリーとかサスペンション流体と呼ぶ、泥水やセメントを想像してほしい、溶けているのではなく混ざっているのである。

このような流体を混ぜ合わせることは撹拌とは呼ばず、分散と呼ぶが一般的にはあまり馴染みが無い言葉であるので、今回は撹拌で統一する。

このような流体の粘度は流体の流れる速度で変化する。

水やさらっとした流体はニュートン流体と呼ばれ粘度は一定である。しかしスラリーは速度によって粘度が変わってしまう非ニュートン流体である。

一般の回転式粘度計では使うローター(測定子)とその回転速度(ずり速度)で粘度が変わってしまう。

μ=μ0*D^(n-1) D:ずり速度、μ0:基準粘度 で示されるべき乗則流体が代表的なもので、

n=1 がニュートン流体

n が 1より小さいと、速度が遅いほど粘度が高い擬塑性流体

n が1よろ大きいと、速度が速いほど粘度が高いビンガム流体

と分けられる。

また、一回動かされ、緩くなるとその粘度がしばらく持続する性質(チクソトロピー)を併せ持つものがある。

この接着剤は擬塑性流体に分類され、なおかつチクソトロピーを持つという事情がある。

平たくいえば早くかき回すと緩いけど、ゆっくりかき回すと粘度が高くなる、塗料の様に塗る時は柔らかいけど缶の中では硬い、塗った後は流れ落ちないといった性質を持つ。

なおかつ一般的に粘度は温度に依存する。

で、何が困るかというと、撹拌装置でかき混ぜる速度や時間の条件で粘度が変わってしまうのである。

なので、接着剤が固まるときの温度と状態は粘度を測定するときのそれとは全く異なってしまうので、関係を調べることが非常に難しい。

さらにこの接着剤は冷蔵庫で数℃で保管されているので撹拌法によっても放置時間によっても温度が変わってしまう。温度が安定するまで待っていると仕事にならないし、それはそれで粘度が変化していく。

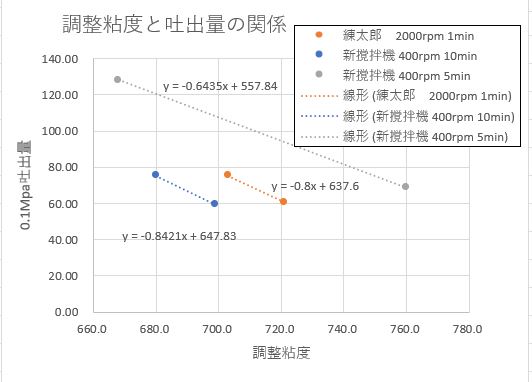

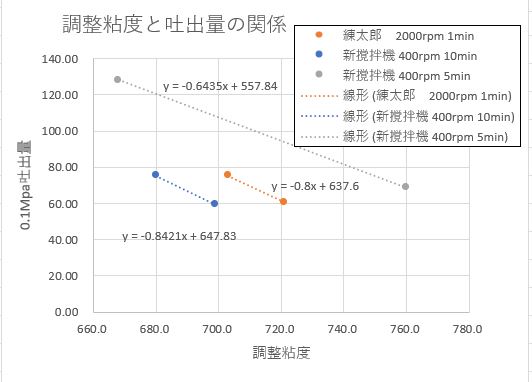

今まで使っている泡取り錬太郎は 2000rpm 1min。

自作撹拌機は 400rpm 10min という設定で評価を始めたが単純に粘度比較できないできないことに気が付くまで、随分悩んでしまった。

そこで、粘度調整した時に測定した粘度と、実際に使うときにシリンジから出る吐出量と圧力から求めた粘度を比較することにした。

一応これで、なんとんなく換算して比べられそうである。

ただし、撹拌の方法によって粒子の凝集という現象も存在することが解ったので、それがどう影響するのかも考察しながらの比較になる。困ったものである。

一応得られたグラフを示そう。

撹拌時間の差で傾向が逆転したのであった。

この項完。

[2023.1.3]

戻る