日特の巻き線機を更新した。

後継機を購入、プログラムを移植して、条件を同じにして巻いてみた。

ところが巻き斑が発生したという話。

巻き線機は、ワークを回転させるシャフトとノズルの位置を制御するサーボという至ってシンプルなものである。

使う線はφ0.35のカンタル線、いわゆるニクロム線というものでヒーター巻き線である。

銅線より硬く、腰があり、滑らかだ。

従来機はなぜかバックテンションが外されている、何故だかは分からない。

メーカーの方もバックテンションはあった方が良いでしょうという至極もっともな意見、素直に従う。

巻くものは2種類、M22×0.8の溝が掘られたセラミック管、それと只のガラス管。

ガラス管に巻いた時に巻き斑が発生した。

約40mmくらいでピッチは0.615mm、巻き線が粗のところと密のところができ、その周期はターン、3ターン狭くて4ターン広いと言った感じだ。

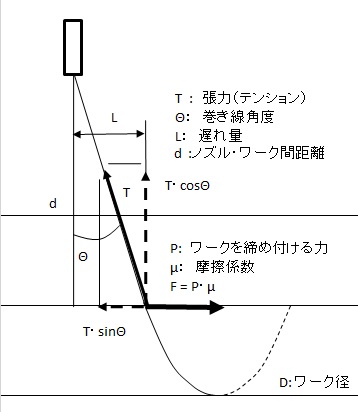

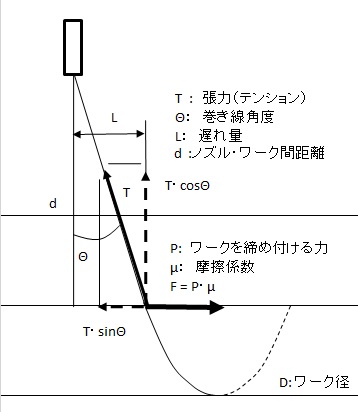

よく観察すると、ノズルとワーク間の巻き線角度がノズル送り方向に振動している。

つまり、ノズルに対して巻き線の位置が遅れたり戻ったりしている、さすがに先行するという事は無い様だ。

テンションの強さ

バックテンションの有る無しを含む強さ

ノズルとワークの距離

ノズルの角度

巻き線機とテンション装置の距離

を変えて実験したが斑は消えない。

ここで伏兵、ボビンの置く向きという関係なさそうなものが、影響したことがあるとの情報。確かに現状機はボビン横置きで、回転するような台に設置されている。後継機の実験ではそんな台は無く、普通は縦置きだという思い込みで縦に置いていた。

で、バラックだが横置きにして巻き線したら、これが効果満点で8割方斑が消えた。

テンションは高くしない方が良い。

ノズルの角度を変える。

ノズルとワークの距離は近づける方が不利。

ノズルの径を細くすることも効果あり。

という傾向が見つかり、斑を無くす条件が判ってきた。

でも、何故斑が出来るのかという原因はよく分からない。

なぜ、巻き線の位置が振れるのだろうか。

ボビンの置き方というのはテンションの強さよりは、ボビンに巻かれた線の変形を延ばす方向に関係があるのではないかという想像。カンタル線は腰が強いので縦置きだとほどけてしまうので確かに使いづらい、ボビンに巻かれた時の変形も残っている、スプリングを延ばす様な形でテンション装置には入れない方が良いという事か?

残留応力で振られるのかもしれない。

かかる力は線のテンションしかないのでやはりテンションの強さでは?

円筒の水筒にビニール線を巻き付けて考えてみたのだが、若干滑りながらノズルに追い付いてくるような感じである。線を強く引いて巻くとノズルの移動より巻き線の位置が遅れるのは摩擦抵抗が増えるからだろうか・・

ノズルの角度を振ったり径を細くするのは、ノズルに対する線の遊びを減らすことになるので、角度が付いてしまうのを抑制するというのは理解できる。

いろいろと考えたのだがこのくらいしか思いつかないのである。

まあ、綺麗に巻ければそれでいいのだが・・

この項完 2017.3

戻る