ジルコニアの内径8.5mmの管に傷が無いかを調べるために、探傷剤としてローダミン液に浸けて乾燥させて様子を見ている。

管なのだが片側は丸く塞がっている。一度に60本の管を処理する為に棒を立てて一度に液に浸ける冶具を考えた。

ひっくり返して液に浸ける(中まで液を入れる為)、それでまたひっくり返して炉に入れて乾燥させるのだが、中に入った液が落ちないという事が判った。

一個づつ持ち上げたり、全部を揺すったりすればそれなりに液は抜けて落ちるのだが、どうもスマートにいかない。

棒の頭を丸く削ったり、こけしの様にしたりしてみたのだが液は落ちない。

最初は表面張力で落ちてこないのかなあと思っていたのだが、どうやらそうではない。

コップにハガキで蓋をしてひっくり返しても水が落ちないと言う実験がある。コップはハガキが必要だが試験管だとハガキが無くても液は落ちない事が判った。

どうも内径が13mmくらいまではそれが可能らしい。

なぜ、水は落ちないのか、調べていたら目から鱗が落ちた。ずっと長い間、大気圧がハガキにかかるので水は落ちないと思い込んでいたのだが実は違うという事が判った。

真空の中でもこの現象は成立するのだ。

ただ、液面を水平にしなければ、水は落ちてしまう、ハガキを保持するのは水の表面張力、ハガキの上下では圧力が釣り合っていて、ハガキの重さを表面張力が支えている。

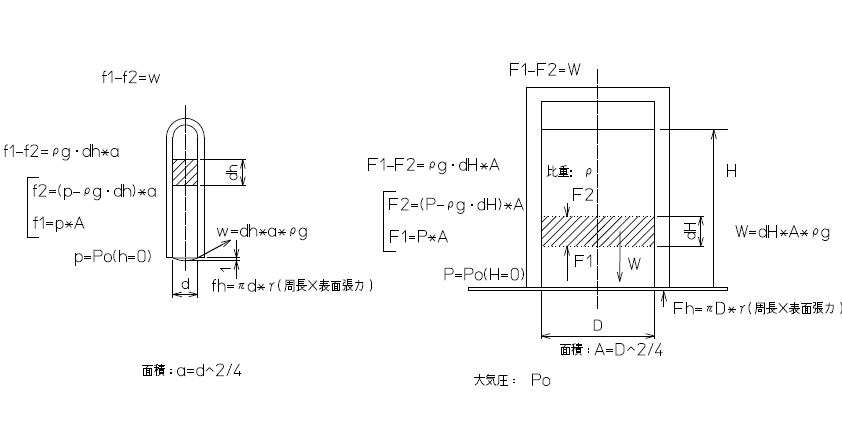

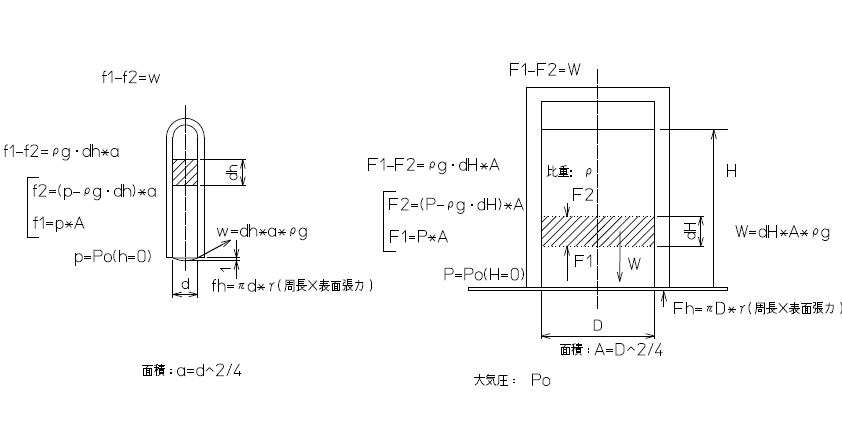

では水を支える力は何かというと、浮力である。水の中の物体は、その体積分の水の重さだけ上向きの力受ける。水そのものも浮力を受けている。水を入れた風船は水の中で漂う、浮力と重力がバランスするのだ。浮力を生じさせるのは水の圧力差である。逆さになったコップの下(口)の水面は大気圧、上(底)へ向かって負の圧力になっていく。

原理的にはそれが0になり、真空部分が出来るとバランスが崩れて水は落ちる。その深さが水だと10mになる。

大気圧が支えていると考えても結果は同じになるので誤解が生じていた様だ。

ちなみに管が細いと水の表面張力によって膜が作れるという訳だ。

管径で下側に膨らんだ液の重さと周長×表面張力がバランスする。

長い間の誤解が晴れた日だった。

この項完。

[2019.2.28]

戻る