カメラのフロントカバーという部品がある。カメラのレンズをカバーする部品で、アルミ筐体にOリングを丸いガラスで抑えつけて気密を保っている。屋外で使う事を想定してワイパーが付くタイプは、構造上、ワイパーが当たる部分だけ厚くしなければならず合わせガラスになっている。合わせガラスの接着は紫外線硬化型の接着剤で接合されている。

防爆製品であるため、ガラスの周囲の空間を埋めるため固着剤を充填しなければならない。ガラスを固定する部品が邪魔になってしまうので、ガラスを抑えつけた状態で固着剤をガラスと面一(つらいち)まで充填して、硬化してから改めて固定する部品を取り付ける。

構造的には「気泡が残る話」で紹介した部品と同じである。

さて、固着剤が固まった後、合わせガラスに模様が生ずる現象が起きる様になった。全部ではないが、今まで無かったが時々起こる、あまりにも小さいものは良品としているが気持ちがよろしくない、数ミリより大きいものは目に入るので不良にせざるを得ない。そんな状況になった。

最初はいつ縞が発生するかわからなかったのだが、調べていくうちに受け入れ時には無かったものが、固着剤が固まった後の検査で見つかる事が判った。

固着剤は60℃で硬化させている、そして円形のガラスは中央を押さえている。温度と圧力で発生するのではないかと疑われた。

そして発生する場所は合わせて張られている丸ガラスの周辺部に限られている。

この合わせガラスは購入部品、弊社で書いた図面に従った外作である。ガラスの接着に関係があると思われ外作先と、接着剤のメーカーに相談をした。

その結果驚くべきことが判った。この紫外線硬化型接着剤は確かに常温ではガラスに匹敵する強度を持っている、見かけ上一体のガラスとなっていると考えて差し支えない。

しかし接着剤は通常ガラス転移点という温度を持っている、強い接着材でもその温度を超えると軟化して強度が落ちるのである。

最近はDMA(動的粘弾性測定)という評価方法があり、接着剤片に振動状の荷重を加えて温度変化に対する特性を見る。

荷重に対して呼応する弾性的な特性と、加えられた力が散逸して元へ戻らない粘性的な変化を調べ、弾性力が落ちてフラットになり粘性力は消えていくのがガラス転移点である。

この合わせガラスに使っている接着剤のガラス転移点は、固着剤の加熱温度60℃だった。

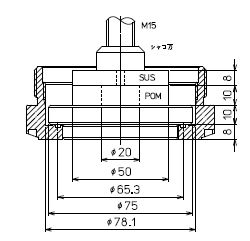

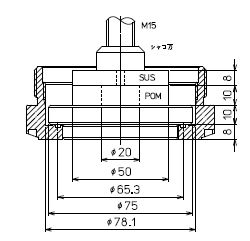

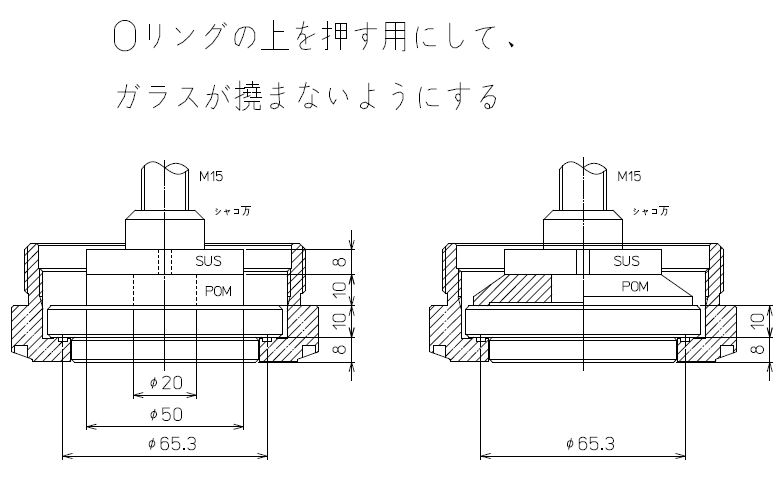

そして、冶具はM25のねじを使って締め込んで固定する、その軸力は約120kgf(1200N) 。

ガラスは数ミクロン弓なりに撓み、数メガパスカルのせん断応力が合わせ面に生ずると推定、常温の強度がカタログ上4Mpa。オーダー的には附合した。

実際に、抑えつける力をもっと強くする実験を行うと、点状に分布していた模様が、広い範囲で見られるようになっていく、この現象から逆に推定すると1.7Mpaというしきい値が得られ、実験と推定が一致してくる。模様は2〜3本のニュートンリングが見られるので、この空隙の厚さは0.6μmから1μmくらいと考えられる。

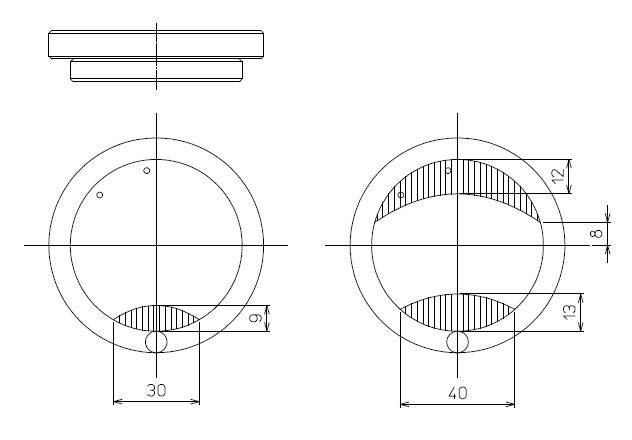

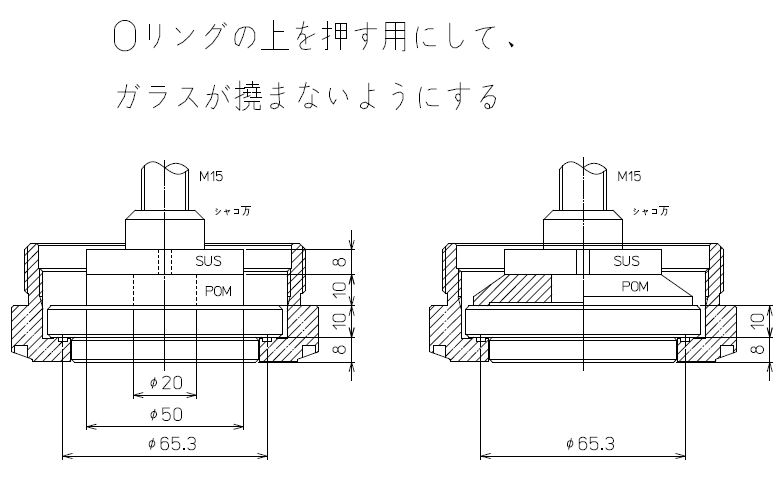

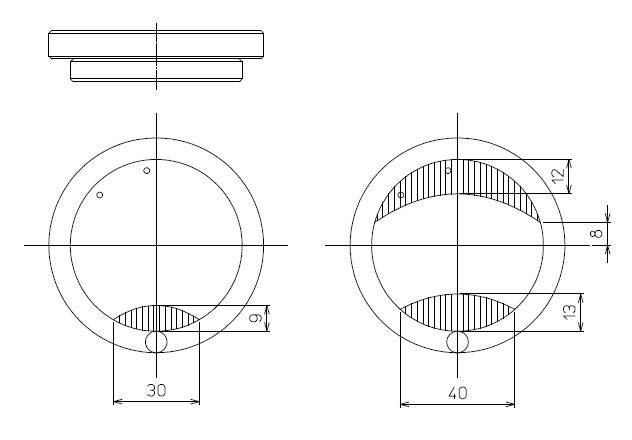

いろいろと試行錯誤をした結果、ガラスを押さえる部品をもう少し大きくし、なるべくOリングの真上のみを押さえる様にすれば、ガラスは撓まず、ガラスにせん断応力は発生しないのではないかと考えて試して見た。

しかしその結果、安心してもう縞模様は無くなったと言える感じでは無かった。また、困った事に抑える部品と壁が近くなるので固着剤の流し込みの作業性が悪くなり、液面の高さも見えなくなった。ガラスに当たる面積を減らしたりしたが、治具に接する部分にミニスカスが生じ固着面が凸凹になってしまう・・という問題が生じた。冶具の形をいろいろと試したが、押さえる面積を広くと固着剤充填性は相反してしまい諦めた。

最期の手段として固定力をぎりぎりまで下げる事にした。さあどうだろうか。

ちなみに、この固着剤は常温硬化で良いのだが防爆申請上、60℃加熱で申請してしまったので加温は止められないのであった。

この項完。

[2020.5.31]

その後様子をみたが固定力を下げても完全には消えなかった。また加温せず、常温放置でも縞模様は発生した。

しかし、どうしようもなかったが自然に無くなった。

どうやら接着工程(外注)になんらかの問題があり強度が落ちていたらしい、製造ロットが変わったら無くなった。使用量がそう多くは無いので半年分くらいあったらしい。

いづれにしてもあまり余裕が無いところにいる様だ。

[2021.5.1]

戻る